Tons de Liberdade

Nascidos em tempo de ditadura,

retratam a história com vários tons.

Por Mariana Serrano

Alcofa: “Os primeiros sapatos que tive foi já na escola.”

A jorna começava às cinco da manhã. O céu ainda estava escuro e o orvalho plantava-se pelo campo. A rulote levava Ana Leandro, de treze anos, às sementeiras: “Quando chegávamos aos grãos ainda não víamos onde púnhamos os pés. Trabalhava-se de sol a sol.”

Em Mourão, na década de sessenta, começava-se a labutar em criança. “Andava na monda – a tirar ervinhas -, na ceifa das favas e dos grãos, na apanha das azeitonas.” Àquela altura nada havia de máquinas. Nos olivais, improvisavam formas para carregar as azeitonas, com uma escada de madeira: “Metiam-nos dois ou três panos para cima para mudarmos de uma oliveira para a outra. Mal podíamos com o pano cheio de azeitonas. Aqui descansávamos, ali descansávamos.” As sacas eram carregadas a meias, às costas, para as deitarem em cima do moitão que se formava na rulote. “Quando não trabalhávamos, ajudávamos as mães. Fazíamos o serviço, lavávamos de joelhos o chão, que não havia esfregona. A vida foi muito dura.”

Trabalhadores do Campo, em Mourão

Só se estudava da primeira à quarta classe. No primeiro ano, aos sete, a escola das raparigas ficava no castelo, ao lado da igreja e da cadeia. Para Ana eram vinte minutos de caminho. Lembra-se das reguadas que eram dadas soubesse ou não a resposta. “Brincávamos num descampado, onde havia um buraco grande, a cova do ladrão. Corríamos para cima e para baixo. Os rapazes não se arrumavam lá mais porque as professoras não queriam.” Por estar perto da prisão, havia quem fosse levar bocadinhos de pão aos presos, pela grade. Esse ano marcou-a especialmente, mas por outro motivo: “Lembro-me que andei descalça na escola. Os primeiros sapatos que tive foi já na primeira classe.”

Os salários rondavam os doze escudos ao dia para as mulheres e jovens. Os homens ganhavam mais quatro escudos. Com este dinheiro, conseguia-se comprar quatro pães, mas nem só de pão vivia o Homem. Eram explorados: se chovesse durante o trabalho, voltavam para casa, e ninguém recebia nada. Os trabalhos eram sazonais: a altura da monda durava dois meses, a apanha da azeitona três, as ceifas dois. Restava quase meio ano, em que não havia trabalho fixo para todos: “Havia um trabalhinho ou outro caseiro. Como não havia água canalizada ou tanques em casa, pessoas lavavam nos ribeiros as roupas das famílias que tinham mais posses. Caiar umas casas para uma pessoa que não o queriam, pintando com cal. Era uma miséria, uma miséria pegada.”

Bebé a beber água num chafariz, no Alentejo, década de 70

À altura o importante era conseguir pôr comida na mesa. A alimentação estava assente nas açordas, feitas de pão e água. Juntava-se o feijão, grão, batata ou ovo, com o tempero do azeite ou gordura que viesse do toucinho frito. Ao caldo, acrescentava-se com ervas selvagens: acelgas, agriões, que as pessoas apanhavam nos ribeiros, e até uns cardos, que havia nas searas. Por vezes as açordas eram moucas: não lhes eram adicionadas coisas nenhumas além do pão. Os pratos do Alentejo eram feitos maioritariamente como sopa de pão. Numa casa de família, um pão de quilo, daqueles pães alentejanos, não bastava para uma refeição.

Os pais de Ana tinham sete filhos. “Era moça, mas lembro-me. Morávamos em duas casinhas. Dormia com duas irmãs, a Estrudes e a Chica. Os meus dois irmãos dormiam juntos. O bebé não sei, dormia entre a mãe e o pai. A Valentina, a mais velha, já era casada.” O que recebiam não bastava: “A minha mãe tinha de ir à loja pedir fiado para comermos. Ficava a dever e pagava depois. E não havia de cá. Foi muito complicado.”

Lembra-se que em pequena, brincava muito “Tinha muitas raparigas da minha idade na praceta. Íamos para as rochas, para as ervas e fazíamos colares de flores, com uma agulha.” Em casa não havia garreias: “Tive um pai e uma mãe que não me batiam. Não havia dinheiro como há hoje, mas era feliz, na medida do possível.”

Fotografias de Ana Leandro com a sua família na década de sessenta

Como eram muitos filhos, nos meses em que o trabalho era escasso, os mais novos tinham de pedir: “O dinheiro só do meu pai não dava para tanta gente. Pegava na Alcofinha e ia a pedir. Mas não era capaz.” Deixava a tarefa para a irmã que era um pouco mais velha, Estrudes, até a mesma já não ter idade para o fazer. “Mandavam-me a mim. Como não era capaz, assentava-me ali nos passadiços a chorar. Chegava lá a Estrudes e tirava-me aquilo da mão. «Dá cá, desgraçada de um cabrão. Nem pedir consegues.» e ia ela, era danada para pedir.” Passado pouco tempo, a irmã mais velha vinha cantando, com a alcofa cheia: pão, carne e azeitonas, que lhe davam.

Vespa: “Lembro-me da guerra colonial porque bateu-nos em casa.”

Aos 10 anos muitas são as coisas que nos passam ao lado e várias são as recordações que não guardamos. Na década de 70, Arlindo Fragoso morava na Chamusca. Por tempos pensou que só dividia a casa com os pais. Mais tarde descobre uma memória levada pela Guerra Colonial.

Viveu a sua juventude em ditadura. Lembra-se do pouco que era comentado em voz baixa nos momentos familiares, e das fotos alinhadas na sala de aula. Do período marcelista trouxe sobretudo as memórias contadas pelos seus pais sobre a ausência de direitos e de limites para as horas de trabalho. Recorda-se que lhe pediam que não apanhasse papeis subversivos do chão: “As organizações clandestinas espalhavam durante a noite folhetins para informar a população e denunciar as situações. E havia o medo que, quando a criança apanhasse inocentemente o papel do chão, e alguém visse. A situação tornava-se complicada.”

Exemplos de Folhetins deixados pelas ruas (Retirado da obra "Guerra Colonial", de Aniceto Afonso e Carlos de Matos Gomes)

Entre estas pequenas lembranças, surge uma mais forte. “Ninguém sabia bem o que se passava no ultramar, porque nós só conhecíamos aquilo que chegava. Lembro-me da guerra colonial porque bateu-nos em casa.” A partida para África era feita num paquete enorme que saía de Alcântara. Os adultos choravam, e as crianças não se apercebiam do que se estava a passar. Entendiam que eram familiares a ir-se embora, mas não entendiam o porquê do comportamento dos “crescidos”.

Ouvia falar dos turras, mas não sabia o que eram. Os terroristas. Existiam publicações que o regime fazia em formatos de revista. As imagens eram fortes: “Corpos desmembrados, aldeias incendiadas. O que faziam os turras. Lembro-me de ver isto porque eram imagens muito gráficas, usadas pelo regime para dizer mal dos movimentos de libertação.” O tio enviava-lhes algumas fotografias, que andaram durante muito tempo nas gavetas. Sobretudo retratos do convívio com os nativos locais e com os companheiros - com a pose e as armas na mão.

Fotografias enviadas por soldados às famílias em 1972

O irmão da sua mãe vivia lá em casa. “Antes de ir, era um jogador de futebol na equipa da minha terra, e era um bom jogador. Um jovem como todos os outros que iam para a guerra naquela altura.” Devido a um ferimento no ultramar, sofreu uma amputação: “Perder uma perna naquelas circunstâncias… Ver o coto - a parte da perna que restou - e a perna artificial feita ainda com aquele material plástico, que mal articulava. Essas memórias para uma criança com dez anos são muito marcantes.”

Não tinha televisão em casa. Não havia jornais que chegassem àquela vila ribatejana. Ouvia-se a rádio. Pouco ou nada tinha visto do mundo, estava restrito ao que havia perto de si. Durante o tempo no hospital, o seu tio fez uma amizade com um companheiro que lá estava. Quando chegou à porta de casa, a cor escura da pele do soldado fez com que a criança fugisse. Chega a comparar que era tão escura quanto o carvão: “Fugi durante largos minutos sem perceber o que se estava a proceder. Nunca tinha visto uma pessoa negra em toda a minha vida e aquela foi um tal surpresa, que eu não estava preparado.” Quando chamaram pelo seu nome, voltou: “O meu tio estava a cumprimentá-lo e a conversar. Percebi que não me faria mal. Voltei para ali para o pé deles, mas sempre com muito nervoso e com algum distanciamento.”

Amputado de Guerra e Aerograma enviado à família (Retirado da obra "Guerra Colonial", de Aniceto Afonso e Carlos de Matos Gomes)

O retorno de alguém que perde um membro envolve mudanças. A esta altura, com as tecnologias pouco desenvolvidas, as adaptações passavam pelas mãos de quem ficava debilitado: “O meu tio quando voltou alterou uma motorizada pequena - uma vespa, adaptada apenas para a perna que estava funcional.” Mudou o lado do travão, garantindo que conseguiria manter o controle. “Ele costumava colocar-me à frente dele na vespa. A acelerar enquanto ele metia as mudanças. Íamos dar umas voltas valentes.”

Cachupa: “Ao sair de casa, não sabia quando ia voltar.”

O Cabo da Rocha estava repleto de familiares que se iam despedir. Maria Serrano, com 22 anos, embarcava no paquete Amélia de Melo, com o seu bebé. A rota desta viagem levá-la-ia à cidade do Mindelo, em Cabo Verde, onde o seu marido, José, cumpria o serviço militar. Cinco dias de viagem era o tempo que o navio levava a chegar ao primeiro destino.

Quando havia familiares em sítios de guerra (como Angola, Guiné e Moçambique) as viagens eram pagas pelo Estado. Mas o marido estava colocado numa ilha onde não existiam guerrilhas: “Como tínhamos de pagar as duas viagens, que ainda eram caras, decidimos que, no lugar de fazer uma visita de um mês, ficaríamos lá cerca de meio ano juntos.”

Fotografias da Cidade do Mindelo

O cais que os esperava era pequeno. A ilha tinha ares diferentes dos de Lisboa. “O nível de pobreza era maior. As pessoas eram diferentes. Vestiam-se à maneira delas, com aquelas cores assim garridas, saias rodadas mais compridas.” A água potável era distribuída por um camião, “porque a água de lá era salobra”.

A casa que alugaram albergava outra família de um marujo companheiro de José. Estar casada com um marinheiro era viver na incerteza: “Ao sair de casa, não sabia quando ia voltar.” Dos que estavam embarcados, só uma dúzia de pessoas tinha família lá, porque isso "significava ter uma casa em terra". Nessa altura estava-se avisado que a qualquer momento poderiam ter de partir para uma missão, que podia durar oito dias. “Os familiares dos militares que estavam num navio. Sabiam que se voltavam voltavam, se não voltavam não voltavam.” Quando o marido partia, sabia-o. Conseguia ver de casa que “o navio tinha abalado” do porto.

Fotografias de José Serrano a ler na companhia dos seus companheiros

Acabava por fazer da vizinhança "companha". Maria relembra uma moça nativa que morava na casa em frente à sua. Quando cozinhava cachupa, um prato típico, fazia questão de lhe levar um pouco: “Faziam a cachupa pobre e a rica. A pobre não levava nada para além do básico. A rica já levava carne e peixe, mas também era acompanhada de milho. E eu não gostava nada de milho. Era um sacrifício que eu fazia. Se ela me levasse e eu não provasse, parecia-lhe mal. Eu comia um bocadinho e dizia que guardava o resto para o meu marido.” Tomava conta do seu filho de dois anos, passeava perto do mar. Relembra que as praias “eram só pedras”, mas, em São Vicente, “havia uma língua de areia vinda do deserto” que visitavam frequentemente. Todos os percursos eram feitos a pé, mesmo aqueles que contavam com a presença de José, os carros que existiam na ilha transportavam apenas materiais.

Ter o cônjuge em casa era sinónimo de descobrir mais a ilha. Iam ao mercado, onde o marisco era abundante, “muita sapateira e santola”, e o “peixe acabado de trazer era lindo” – mas não o conseguiam comer devido ao sabor amargoso do fénico. Viam filmes no cinema. Visitavam um jardim: “Por lá havia bailaricos, com música e danças, quizombas. Eu gostava de ir lá ver, de lá estar. Era assim que passávamos o tempo.”

Fotografias do casal com o filho

Em agosto, chega a altura de deixar a ilha e o seu marido. Embarca assim na última viagem que o Paquete. “Para mim custou-me muito a volta porque eu enjoei o caminho todo. Para lá eu ia contente, nem me lembrei cá dos enjoos nem das enjoas. Agora para cá, o filho chorava, não queria deixar o pai. Até se deixar dormir foi sempre chorando.” O tempo encarregar-se-ia de os voltar a reunir.

Pão: "Se a informação fosse banalizada, caía por terra."

O dia aparentava ser como qualquer outro no Barreiro. José Serrano saiu de casa, como se fosse uma manhã normal, para comprar o pão para a família. Antes de ir para o serviço, o marinheiro segue o seu caminho para a padaria do costume, que abria assiduamente pelas seis da manhã.

Ficava a cinco minutos de casa, numa esquina. A senhora que estava ao balcão era uma velha conhecida, vinda da mesma vila do Alentejo. Quando foi avistado, a atendente pareceu surpresa. Questionou o que ainda fazia ali. José mostrou-se confuso, limitou-se a replicar “É um dia normal. Porque não estaria?”

Quando abriram a padaria, ligaram o rádio. Os ecos de liberdade já não eram meros sussurros, eram ditos com confiança. Meses de secretismo e encontros escondidos culminaram num golpe cuidadoso. O sopro de liberdade trazido por Marcelo Caetano foi essencial para que se começasse a sussurrar a revolução. Estas mensagens, porém, circulavam apenas pelas bocas dos comandos. “Se a informação fosse banalizada, caía por terra.”

Batalhão reunido na década de setenta

“Durante a noite, haviam sido tomados os pontos chave: a tropa e a comunicação social.” À medida que as pessoas compravam o pão, a informação ia-se espalhando. Ao ouvir o relato da revolução, conteve-se. Não sabia como iria desencadear-se a situação. Fez apenas o caminho de volta. Deixou o pão e um aviso: naquele dia não voltaria para casa, ficaria de prevenção militar, sem permissão para sair do quartel.

Ao chegar à paragem, onde passava o autocarro militar, já se proferia a notícia. Expectantes, os militares esperavam, “O que é que aconteceu? Como é que vai ser? E se voltar atrás? Já tinham sido feitas tentativas anteriores, e foram abortadas. Só soubemos que houve uma rebelião militar que vinda das caldas a caminho de Lisboa para tomar conta não sei do quê e às tantas aquilo foi malogrado.”

Fotografias de José Serrano Embarcado na década de setenta

:__Pertencer às forças armadas naquele tempo não era sinónimo de saber. Entre marinheiros estavam informantes do regime: “O pessoal da comunicação recebia e descodificava as mensagens para os comandos, por uma questão de segurança, uma forma de manter o controlo.” Quando se falava algo que fugisse ao aceitável, as pessoas avisavam. “Cuidado que as paredes têm ouvidos. O segredo era a alma do negócio.”

O autocarro militar fazia várias paragens pelo Barreiro, levando apenas oficiais da marinha, “Começava lá na quinta da lomba, numa ponta do Barreiro e depois ia apanhando o pessoal. Passando pelo Casal do Marco e pela Escola de Fuzileiros.” No caminho, sentia os companheiros expectantes, sem saber o que os esperava.

Em Lisboa, as lojas que não desempenhassem uma necessidade básica foram obrigadas a fechar. Fecharam-se as escolas. Fizeram-se apelos para que as pessoas permanecessem em casa. “Queriam evitar o movimento de sujeitos, qualquer possível contrarrevolução que pusesse em perigo vidas. Porque a principal intenção era que não houvesse sangue.” Conta que as imagens do Largo do Carmo, repletas de pessoas, eram cidadãos que iam para o trabalho: “Como os trabalhos não abriram, ficou tudo na rua. Lauriando. Pondo-se ao lado da revolução. Compondo o apoio, uma prova de que o povo estava do lado dos revolucionários, mesmo sem saber de nada.”

Fotografia do Largo do Carmo e Imagens do transporte de Marcelo Caetano (Retirado da obra "Guerra Colonial", de Aniceto Afonso e Carlos de Matos Gomes)

Nos dois dias que se seguiram, não voltaram para casa. Até que as coisas acalmaram. O Marcelo Caetano rendeu-se, foi exilado para o Brasil. Todos os comandos de todas as unidades ficaram sobre a alçada da Junta de Salvação Nacional. “O MFA começou a fazer sessões de esclarecimento, para enteirar as pessoas do que se tinha passado no dia seguinte Juntavam o pessoal e falavam sobre o que se estava a passar: o movimento dos capitães tinha derrubado o governo e agora estava a controlar a vida do país até serem feitas eleições livres.”

Fotografia de José Serrano em Cabo Verde

As instituições começaram a trabalhar. Foram-se modificando as leis que existiam. Os presos políticos foram libertados. Aos poucos, foi feita a mudança. Lenta, com passos leves e cuidados que evitavam as fintas tentadas à liberdade.

Espingarda: “Tinha noção que não nos pertencia."

O avião da TAP levava os soldados para a Guiné em quatro horas. Manuel Leandro foi enviado em rendição pessoal aos 22 anos, em 1973. Já tinha dois anos de tropa feitos entre Amadora, Carregueira e Beja, mas nada o preparara para o que iria viver por lá.

A companhia onde foi inserido estava a encimar o tempo de serviço: restavam-lhes onze meses. “O aquartelamento era uma espécie de uma vala subterrânea. Cortavam-se palmeiras e cibos e punham-se em cima da vala, a fazer uma espécie de um telhado. Punha-se chapas dos bidons de gasóleo em cima das palmeiras e terra, um metro ou dois. Eram as circunstâncias em que vivíamos.”

Conta que, enquanto militar português, “não atacava por atacar”. A destruição das tabancas, das casas dos nativos, e das aldeias, procurava o desmantelamento das organizações e dos grupos dos Turras. Era um processo complicado: “Hoje estavam aqui, amanhã já estavam noutro lado. Andavam queimando e dizimando tudo.” Ao aquartelamento juntavam-se nativos que os ajudavam em troca de alimentação e proteção. “Os nativos chegavam a alistar-se, por vezes, combatiam e ensinavam a lidar com situações como a bicharada no mato e a vegetação.”

Fotografia de Manuel Leandro, no campo, na Guiné, em 1973

Eram forçados a ir para a Guiné combater. Manuel conta que muitos foram os que fugiram e desertaram. Só no seu quartel seriam três ou quatro homens. “Desapareciam e não podiam voltar. Nem podiam vir a Portugal. Depois passavam a apoiar os turras. Eram protegidos, tornavam-se comandantes da guerra na frente contrária.” Os que eram apanhados iam para a cadeia. O maior medo residia na PIDE: “A maior parte deles não sabia se não os matavam. Na PIDE havia de tudo.”

“A sorte era de ocasião. Passou-se lá muita coisa. Havia ali uma pausa para rirmos, cantarmos, jogarmos à bola, bailarmos. Só que lá só tínhamos aquele problema: estávamos a comer e começavam a cair-nos granadas em cima.” Em certos dias tinham a informação que a determinada hora, teriam de estar prontos a sair para fazer “reconhecimento de terreno”. Manuel mesmo não sabendo onde ia, ou ao que ia, mas ia contente: “Pensava «olha, vamos dar um passeio». Chegávamos lá e eram tiros por todos os lados.

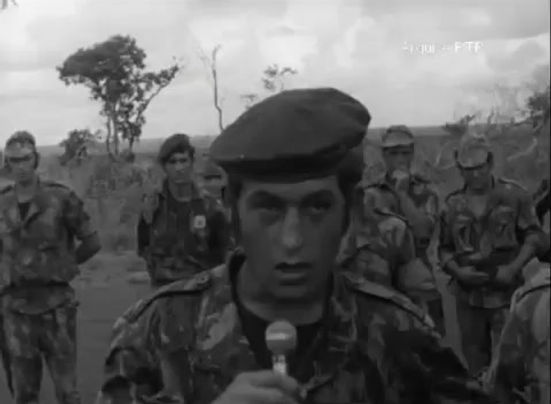

Quase todos os dias eram bombardeados. “Aquilo era uma coisa que era tremenda, era uma guerra, mas era uma guerra à séria. Cá para fora passava-se que estava tudo bem.” A RTP fazia reportagens pelos cenários de guerra e pelos diferentes territórios. Um conjunto de soldados, de várias partes do país a falar para os seus familiares, vestidos com o seu fato camuflado, com espingarda. Como uma espécie de fábrica, a mensagem repetida ficava martelada em quem estava em casa à espera.

Mensagens de Natal de 1971 (Arquivo RTP)

Manuel Leandro nunca apareceu nos vídeos, mas enviava frequentemente anagramas à sua família. Costumava dizer que "tinham ido a um bailo" à mulher, que, ao receber a mensagem, achava que ele andava lá “bailando”. Mas não era isso que significava: “O Bailo era andar com a espingarda a atirar tiros aos outros. E levá-los. Se pudesse nunca tinha ido, porque aquilo não nos pertencia. Não fazia sentido nenhum andar a matar os próprios de lá. Só que a ditadura era assim.”

O último militar da sua companhia a morrer falece no dia 24 de abril de setenta e quatro. No dia seguinte, a sua companhia voltaria para Portugal com o 25 de abril. Manuel saiu do campo, mudando-se para a cidade de Bissau. Numa MAN, um carro construído para rebentar minas, percorriam terra durante três horas: “A viagem era feita pelo meio do mato. As árvores grandes - palmeiras e alfarrobeiras – e o capim preenchiam as estradas velhas."

As Fotografias eram, por norma, enviados em conjunto com os telegramas ou aerogramas.

_O seu trabalho na cidade de Bissau era num clube de Sargentos. Tornou-se um impedido, “alguém que estava lá a cumprir o tempo de serviço, mas sem ser militar.” No clube sentia-se quase em casa: “Era uma espécie de restaurante e bar no quartel dos sargentos, onde se servia a comida. Desempenhava a função de chefe.” Os nativos estavam responsáveis pela limpeza e cozinha. Tinha por hábito deixar que os trabalhadores, depois de preparar a refeição, fizessem marmitas: “Dizia-lhes para preparem sandes para eles também. O queijo e o sumo sobravam sempre. Levavam três ou quatro sandes, que eles, coitados, se pudessem levar uma para os filhos também levavam. Aquilo era miséria.” Tinha gosto em os amparar: “Eles não nos faziam mal, até nos ajudavam.”

Apesar de lhe terem distribuído uma espingarda, decidiu guardá-la no armazém do estabelecimento, deixando os tempos das guerrilhas para trás. No tempo livre, “corria a cidade de Bissau”. Andava quase sempre com escoltado por moços que trabalhavam com ele. “À noite quando saía, eles iam comigo para Bissau. No outro dia de manhã estavam lá, vinham trazer-me ao quartel. Como uma espécie de guardas costas, porque queriam.”

Fotografias de Manuel Leandro com os nativos

Nos seus últimos tempos por lá, ainda acareou um moço da sua terra que por lá andava perdido. “Já era considerado desertor. Não conhecia lá nada e perdeu a documentação. Não queria aparecer no quartel porque sabia que seria preso.” Ao falar com o sargento, foi-lhe dito que se o quisesse acolher estaria responsável pelos problemas que pudesse arranjar. “Eu conhecia o moço já há tantos anos e nunca tinha feito mal a ninguém. Mais tarde lá procuraram a documentação e ele ficou a trabalhar como impedido também."

A independência da Guiné foi um processo que foi “andando e andando”. Em setembro, veio passar um mês de férias à terra. A essa altura, já estavam a fazer o desalojamento dos militares das colónias. Em outubro, quando voltou, pouco tempo lá esteve: “Ao fim de quarenta horas, estava em Lisboa outra vez.” Quando lá chegou foi informado que, enquanto um dos mais velhos entre os militares – com 24 anos –, seria a sua vez de voltar definitivamente para casa.

Fotografia de Manuel Leandro na Guiné.

Queria voltar de barco. Quando o pedido foi feito ao sargento foi-lhe dito que “se não morreu na guerra, não o iria deixar morrer no barco.” Queimou os aerogramas que lhe haviam enviado ao longo dos anos e entregou os seus pertences: “Quando devolvia espingarda e a farda, o sargento tinha lá duas garrafas de Whiskey para eu trazer.” Os bens que sobravam no clube foram pilhados por migrantes e nativos. As estradas eram barradas: “Não deixavam passar os portugueses. Não queriam que se viessem embora, queriam fazer mal.” Na confusão estavam os moços que haviam trabalhado com Manuel Leandro: “Quando me viram disseram «Está aqui o patrão Leandro, deixem passar». Tratava-os bem. Foi a maneira do autocarro passar, a sorte de não dar para o torto.”

Aparelhagem: “A mentalidade não acompanhou a revolução."

O tumulto que se sentiu em Lisboa alastrou-se lentamente pelo país. A informação e os meios de comunicação não eram tão rápidos. No nordeste transmontano, Ermelinda Terceiro sente, aos quinze, os sons a chegar, na década de oitenta, com o retorno dos emigrantes.

As pessoas “não entendiam que poderia haver outra coisa” para além do regime, perpetuando a crença de que se vivia bem. Trabalhavam no campo, ainda sem salário fixo e com poucas posses. Longe das cidades, “Nunca entenderam muito bem o que é que foi o 25 de abril e até achavam que as coisas como estavam não estavam assim tão más.”

Os prédios eram antigos naquela zona. A pouca modernidade que existia foi trazida por um político salazarista: “O ministro, sendo lá da terra, canalizou recursos. À altura havia poucas infraestruturas pelo país, mas lá na aldeia já havia uma ponte.” Estes pequenos feitos, faziam com que as pessoas se sentissem ajudadas, mesmo que existisse uma censura implícita. “Havia muita pobreza, havia muitos órfãos e foi uma pessoa a quem as pessoas da aldeia deviam muito. A minha visão dessa fase é um pouco peculiar.” Na aldeia dificilmente tinham acesso a algo para além da quarta classe, dificultando que pensassem por si. Raramente alguém tirava uma licenciatura, só famílias com recursos, e isso também limitava: “As pessoas vinham e agiam consoante aquilo que os seus pais já tinham feito e era assim. Um ciclo.”

Procissão em Fátima e em Mourão, respetivamente.

Da infância, recorda-se da escola primária. A natalidade leva a que se lembre de uma sala repleta de alunos. “A minha professora da terceira e quarta classe que foi professora dos meus pais, vinha ainda do regime. Era muito rígida, ainda batia dos alunos. Tínhamos receio e, por isso, portávamos-nos bem, mesmo sendo muitos.” A Igreja permanecia ligada à educação, eram quase obrigados a fazer parte das celebrações religiosas assiduamente: “O Padre ia lá à escola verificar quem é que não foi à missa e dava assim um carolo na cabeça dos miúdos que não iam.” Na aldeia andava sempre à vontade e brincávamos muito. Os ecos políticos não chegavam. “O 25 de abril foi muito importante, Portugal ganhou culturalmente com a revolução. Mas a mentalidade não acompanhou a revolução.”

Fotografias de retornados a chegar a Portugal depois do 25 de abril ( retiradas de Guerra Colonial "Guerra Colonial", de Ancieto Afonso e Carlos de Matos Gomes)

Muitos foram os que procuraram um nível de vida superior em cidades, dentro e fora do país, durante os tempos da ditadura. Na década de oitenta, começam a regressar: “Muitos retornados regressaram à minha terra, obrigados a recomeçar sem nada daquilo que tinham lá em África.” Famílias completas voltavam com o trabalho de anos perdido, mas com algo diferente.

Na adolescência, a Ermelinda começou a ter mais contacto com o que se passava lá fora. “Os filhos dos retornados eram muito mais avançados. Mais abertos do que aqueles que cresceram na aldeia. Eles dançavam e cantavam muito. E nós íamos atrás para casa deles." Traziam ritmos africanos, roupas com padrões tribais e tons fortes. “Depois começámos a ouvir o Rock. Um primo, retornado, ouvia Heavy Metal e tinha uma daquelas aparelhagens, vestia-se todo de preto. Gostava muito de Pink Floyd, AC/DC. Foi uma fase assim engraçada.”

A aldeia passou a ter uma nova dinâmica. Soltou-se do "ar salazarento de sempre". O retorno dos que haviam procurado algo melhor trouxe uma nova forma de pensar. A abertura das janelas da liberdade.

Cavalete: “Com a água do banho foi embora o bebé."

A revolução do cravos torna as Belas Artes numa fonte de contestação. António Macedo, aos 18, vê a mudança nas artes como o partir da sua paixão. Necessita de procurar por uma nova oportunidade.

A arte em Portugal era pouco procurada, todos os que dela queriam fazer vida tinham de apostar no estudo das Belas Artes no liceu. António era estudante quando se deu o 25 de abril, pintava e esculpia. No entanto, no momento político vivido o interesse estava “mais na participação cívica dos artistas e intervenientes do que propriamente na arte.”

As belas artes eram um meio de “pessoas do contra". Durante uma fase, os estudantes procuravam estar aliadas aos objetivos da revolução. Iam para ações de rua e deram-se passagens administrativas. Falava-se muito da repressão “que havia contra as manifestações”, das cargas da GNR, “tudo o que fazia parte do nosso quotidiano.” O artista não se envolvia muito “por não ter grande interesse políticos à altura.” Sentiu que, nas artes, “se deixou de trabalhar”. O abandono da pintura de cavalete “ia contra o que era o meu objetivo nas belas artes. Deixou de se aprender desenho. Deixou de se aprender pintura.”

Obras de Maria Helena Vieira da Silva (Retirados do Arquivo Municipal de Lisboa)

O seu interesse estava sobretudo tudo no Figurativismo e “esse género de arte deixou de ser ensinado cá em Portugal, pura e simplesmente, quando saíram um ou outro professor da antiga guarda. Deixou de se ensinar. Ponto Final.” O país foi a reboque de uma certa classe de intelectuais que saíam do país, mas que não se criava uma dimensão ou vocação para ser culturalmente independente. A partir de uma certa altura, o que o cativava na arte “tinha sido posto em xeque”. Com a liberdade, acabaram por se desfazer das raízes artísticas: “Aqui morreu tudo. Com a água do banho, foi fora o bebé."

Na “inocência dos 19 anos” acaba por decidir ir para Inglaterra, “tentar a sorte por lá”, em 1975. Vinha de uma “família protegida” e “não tinha a mínima ideia do que o mundo era”. Foi como se “tivesse sido atirado de paraquedas no meio da lua” Fugiu de um percurso mais académico em terras londrinas. “No início fiz alguns biscates para me sustentar.” Depois, até se conseguir sustentar da própria pintura, aprendeu o restauro de pintura, teve “a chance de adquirir o conhecimento sobre pigmentos e telas, por trabalhar próximo de grandes artistas.”

António Macedo, em 1975, em Gloucester Road, South Kensington, Londres, onde morava na altura.

A aprendizagem foi quase como começar do zero lá, muito à base da experiência. Um caminho percorrido sozinho, convivia com coleções de arte onde “está o melhor que há no mundo inteiro”. Crê que aquilo que aprendeu só poderia ter aprendido no estrangeiro. “Em Portugal era o São João batista a pregar no deserto. Era um contra todos.” Em Inglaterra, o surgimento de artistas de vanguarda não “extinguiu” os que trabalhavam na pintura figurativa. Na sua vida, tudo o que fez, estava de alguma forma ligado o máximo possível da pintura, até que se conseguisse sustentar pela venda das próprias obras artísticas. Nunca fez outra coisa na vida.

À distância, acompanhou pontualmente a construção de um estado democrático, quando vinha de férias: “Sabia o que tinha sido antes, vi a evolução da sociedade portuguesa a caminho de uma democracia. As pessoas ainda não estavam totalmente cientes, não tinham maturidade política num primeiro momento.” Os comportamentos dos indivíduos foram-se reconstruindo: “As pessoas habituaram-se a reclamar, a colocar os seus pontos de vista, a ter de aceitar que havia partidos políticos que vão totalmente contra a sua maneira de ver no tempo.” Viu a democracia chegar com a distância de um cenário que apenas a liberdade conquistada com a revolução concedeu.

Bata: “Nós éramos uma espécie de esponjas.”

“Antes do 25 de abril a palavra política não estava no nosso dicionário.” No Montijo, Maria da Piedade Patinha, aos 16, vê a recuperação da liberdade. Com ela vieram os receios e laivos de novas janelas da cultura.

As memórias da ditadura são-lhe trazidas pelo ambiente que vivia em casa. Falava-se de política, por vezes, quando havia as conversas de Salazar na televisão. Mas “as coisas eram ditas de forma mais baixa, mais controlada.” Tinha uma boa biblioteca em casa, mas conta que depois da revolução, descobriu livros escondidos que salientavam “a veia mais de esquerda” do pai.

Um dia, a sua mãe foi fazer umas compras. Quando chegou, disse que se estava a dar a revolução e que ninguém devia sair. “Nesse dia telefonaram-nos para casa, não podíamos ir à escola.” Lembra-se de ouvir os pais a falarem na cozinha, confessarem que o melhor era não dizer nada porque não se sabia para que lado se daria a revolução. “Ouvíamos muita rádio e televisão. Eventualmente notou-se uma calma e uma alegria muito grande. O próprio ambiente mudou.”

Imagens de Lisboa, no dia 25 de abril (50 anos da RTP, episódio sobre 1974)

Os professores não conseguiam dar aulas, o diretor da escola foi destituído e todos os que estavam ligadas ao regime foram deslocados: “Passas no mesmo ano a umas aulas de um modelo autoritário, rígido e discursivo do professor, com uma separação total com o outro e nós. Na semana a seguir, surge um modelo completamente diferente.” Aproximava-se o final do ano letivo e ninguém ficou retido. Os portões e as grades que dividiam os rapazes e as raparigas, “começam-se a criar, na tua cabeça de adolescente, outras formas de pensamento.”

A liberdade sentiu-se para além das palavras. Desde a escola primária que usava bata. Com feitios diferentes e fitas de várias cores - que variavam consoante os cursos. No 25 de abril, também esta questão muda: “Deixar de haver bata era a nossa liberdade do corpo. A bata tornava-me um ser anónimo igual a tantos outros; e, sem bata, tornava-me um indivíduo com especificidade.” Quando este elemento de uniformização do antigo regime fascista cai, surge outra novidade: poder usar calças na escola, algo que antes era proibido.

Casamento que ocorre depois do 25 de abril na Amadora

“Houve uma explosão de liberdade que nós não soubemos como viver, porque nunca tínhamos vivido em liberdade. Tudo era o momento: as coisas tinham de ser feitas agora, as explosões existiam agora.” A rapidez não dava para refletir sobre os acontecimentos. A existência de perigo não era notória, “A adolescência tem essa coisa boa porque às vezes também não persente o perigo.” Viviam-se tempos de “grande alegria” em que se aprendia a existir numa nova realidade democrática.

As RGA, Reuniões Gerais de Alunos, eram feitas “por tudo e por nada”. Foram anos em que houve várias manifestações: “Nunca tinha visto, nem em procissões, tanta gente como nas manifestações. Notava-se uma avidez muito grande em querer saber coisas, em querer ouvir as opiniões diferentes.” Todos discutiam entre si as diferentes visões: “Tive conhecimento de pessoas que se zangaram por questões políticas. Amigos de toda uma vida que deixaram de se dar.” Trouxe uma frase que nunca veio a esquecer: "À mesa não se fala de religião nem de política".

Apoiantes de Otelo de Carvalho no Terreiro do Paço (50 anos da RTP, episódio sobre 1976)

“Se te põem à frente um livro muito grande, cheio de coisas completamente diferentes, tu queres é mergulhar naquilo e ver o que ele te ensina de novo.” A efervescência deste novo período, tornou possível que se desse um salto intelectual qualitativo. “Por muito que nós pudéssemos em casa ler, antes do 25 de abril líamos apenas o que era permitido.” O tempo encarregou-se de modelar mentes: “Fazíamos observações, análises, para percebermos com o que nos identificámos mais. Nós éramos uma espécie de esponjas a querer aprender tudo.”

Quando chega à faculdade, em Lisboa, depara-se com um novo mundo “Vivia relativamente perto, mas relativamente longe de Lisboa. A cidade, o urbano, o estar em cima do acontecimento, quase como viver no próprio centro político, contribuiu para que muitos jovens tivessem outra maturidade, até política.” Faltava às aulas para ir ver filmes de vanguarda, principalmente os filmes franceses, que se considerava que iam contra aquilo que era os valores da burguesia, “porque se fossemos burgueses éramos reacionários.”

Trailer de "Belle de Jour", um dos filmes mais polémicos dos anos 70

A televisão traz novas formas de comunicação e globalização “das coisas, das mercadorias, do mundo.” A televisão torna-se tão ágil, informativa, moderna, proporcionando alterações profundas das mentes. “Da forma de estar e do saber o que está a acontecer até ter a noção de desmistificar as coisas e saber quando é que estamos a ser manipulados em termos políticos, foi preciso de muita consciencialização.” Surge a telescola para adultos – que pretendia oferecer mais competências à população, o jornalismo e as reportagens que mostravam o que estava a acontecer pelo mundo.

O 25 de abril não se limita ao desencadeamento da revolução e da construção da democracia. De longe foi algo imediato. Este marco fez com que as pessoas pudessem pensar, marcar quais eram as suas opiniões, mesmo que estas se coloquem contra a liberdade, e partir, quando sentissem que o deveriam fazer. A palavra proibido começou a ser completamente posta de parte.

Nas televisões começaram a surgir programas de cultura e de provocação cultural. Maria lembra-se peculiarmente de Mátria, de Natália Correia, deputada na assembleia, que tinha “um discurso provocador que achocalhava o pensamento das pessoas.” Atribuindo uma conotação feminina à palavra pátria, o programa procurava mostrar que, no decorrer dos séculos, as mulheres sempre estiveram ao lado da revolução, mas foram deixadas para segundo plano. Natália Correia “tentou sempre provocar de forma a forçar as mulheres a pensarem na sua condição e na sua igualdade no mundo.”

Durante os anos que se seguem ao 25 de abril, tudo aquilo que tinha sido conquistado, foi uma abertura tremenda: “Foi tanto que era demais. Nós poderíamos ter vivido o 25 de abril de outra maneira? Eu acho que não.”